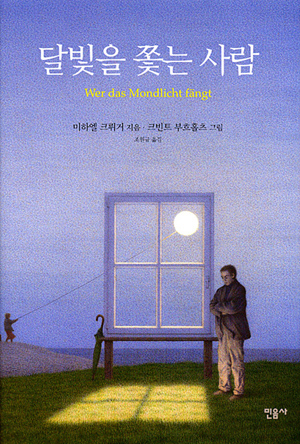

▶ 책을 모티브로 한 『책그림책』과 물을 소재로 한 『호수와 바다 이야기』에 이어 이번엔 <하늘의 책>이 만들어졌다. 하늘에 대해 글을 써보라기에 나는 그저 기쁠 따름으로 그의 초대에 응했다. – 미하엘 크뤼거▶ 저명한 작가 46명과 함께 그림책을 선보였던 크빈트 부흐홀츠의 『책그림책』, 『호수와 바다 이야기』에 이어 이번에는 해와 달과 별들, 하늘의 이야기를 그림으로 담아낸 책이 출간되었다. 이미지만으로도 충만한 부흐홀츠의 무언의 세계에 독일의 출판인이자 시인, 『목장의 양들과 도서계에 관한 그 밖의 풍자들』의 작가인 미하엘 크뤼거의 시가 덧붙여졌다.

책을 모티브로 한 『책그림책』과 물을 소재로 한 『호수와 바다 이야기』에 이어 이번엔 <하늘의 책>이 만들어졌다. 하늘에 대해 글을 써보라기에 나는 그저 기쁠 따름으로 그의 초대에 응했다. – 미하엘 크뤼거 달빛에 젖은 부흐홀츠의 그림들은 자연과 인간이 품은 가장 깊고 아름다운 비밀을 이야기한다. 그 그림들에 서린 그리움과 갈망을 미하엘 크뤼거만큼 무심한 듯 웅숭깊은 시로 잘 잡아 올리는 이는 없을 것이다. 그리하여 우리가 접하게 되는 것은 순식간에 달에 가 닿는 일의 놀라움이고, 또한 물기 하나 없이 우산 속에 섰기만 한 희망의 진면목이며, 아직 볕의 온기가 남은 교회 계단에 앉아 달빛 바라기를 하는 느낌이다. – 조원규(시인) <별을 헤는 자, 달빛에 젖은 그가 하늘에서 시선을 거둘 때는 오로지 흰 도화지를 응시하며 천공의 그림들을 탄생시킬 때뿐이다>라고 시작되는 크뤼거의 서문에서 보듯 부흐홀츠의 <침묵하는 풍경들>은 서정적이고 신비로운 자연을 대상으로 삼고 있다. 부흐홀츠는 우리가 자연에서 얻을 수 있는 아름다움과 위안의 기능을 고요하면서도 낯선 터치로 섬세하게 그려내고 있다. 그의 그림이 일견 낯설다는 말은 그가 그리는 대상이 자연적인 대상으로서의 달빛과 하늘이지만 그의 붓길을 통해 다시 태어난 달빛과 하늘은 우리가 늘 바라보던 그것이 아니며 약간 생뚱스럽기까지 하다는 것이다. 그리고 그런 낯선 느낌의 끝에는 반드시 쓸쓸하고도 외로운 여운이 묻어난다. 왜냐하면 낯설다는 것은 둘이 아니며 그런 만큼 <독창적>이라는 표현에 다름 아니기 때문이다. 동시에 그런 여러 복잡다단한 느낌을 넘어서 우리의 눈길을 비끄러매는 미묘한 힘을 받게 되는데 그 힘이란 설명하자면 <시선을 의식의 본질로 향하게 하>고 <보는 자는 없으며, 볼 것도 없는 시적 상태를 가능하게 하는 비밀스러운 힘>이라 할 수 있다. 앞서 출간된 책들보다 부흐홀츠의 그림에 더욱 긴밀히 연결된 크뤼거의 시 또한 한층 더 매혹적인 분위기를 풍긴다. 어두워져 오는 하늘, 호수와 하늘에 여리게 빛나는 팝콘 같은 별빛과 그 한가운데 여유 있게 떠 있는 작은 보트, 그 안에 짙은 명암으로 처리된 세 사람의 인물(그림 14쪽)이 보는 이로 하여금 무수히 많은 이야기를 일깨워 형용할 수 없는 힘을 뿜는다면 그에 덧붙여진 크뤼거의 짧은 시구 <우리는 밤에 배를 타고 호수로 나아가 / 하늘더러 시 한 수 지어보라고 한다>는 구절은 그림이 주는 여러 가지 기운을 하나로 모아주는 역할을 한다. 그렇다고 해서 크뤼거의 시가 부흐홀츠의 그림에 대해 해설적인가 하면 그렇지는 않다. 부흐홀츠의 신비롭고 아름다운 그림을 독자들에게 해석하려고 했다면 그림을 보는 감흥은 없어졌을 것이다. 오히려 크뤼거는 자신의 시에도 적절한 긴장을 유지하면서 <텍스트와 그림을 독립적으로 읽히게끔> 조력적인 역할을 수행한다. 그럼으로써 우리가 무수히 달빛 혹은 하늘이라고 부르지만 <실로 말할 수 없이 섬세한 \’저편\’ 혹은 \’자연\’의 존재를 일깨우고> 대상화된 자연의 외피를 탈각(脫殼)하여 애초에 자연이 가지고 있었던 원시적인 힘을 부여한다. 어디 한번 넋을 잃어보라고, 황홀한 모습을 드러내기도 하는(72쪽) 자연은 때로는 낯선 달빛으로 속삭여오기도 하고(36쪽) 우리가 모래밭에 쓴 글자들을 지워버리기도 한다(41쪽). 또 달은 네게로 굴러가는 사랑의 메신저가 되기도 하고(63쪽) 아이에게 보여주고픈 보물 같은 하늘의 유희이기도 하다(29쪽). 부흐홀츠의 그림을 읽는 데에는 어떠한 규칙도 없으며 어떤 해석을 붙이든 그것이 부흐홀츠의 그림을 정확히 재현해 내지도 못할 것이다. 마르틴 발저가 이야기했듯 <규칙은 다양할 것이고 보는 사람이 규칙마저 만들어내도 좋을> 것이다. 이 책이 그렇게 만들어졌듯. 그림이 가지고 있는 내밀한 이야기를 더 듣고 싶은 사람은 텍스트를 가리고 직접 글을 써볼 일이다. 그러면 독자들은 <부흐홀츠만의 풍경이 아닌, 작가의 사색이 아닌, 저마다의 내면에 깃든 풍경>을 가지게 될 것이다.